ディアゴスティーニの「C62」に挑戦 |

||

|---|---|---|

| 09/12/09 | ||

|

|

|

|

||

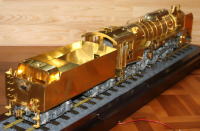

| 2年余りかけて組み立てたC62が一応完成しました。 前の連結器から後ろの連結器まで 93cm あり、重いです。 単1乾電池6個のパッケージで、動輪が回り、汽笛が鳴り、前照灯がともります。 |

||

| 動輪の回転をご覧ください。 |

||

| 09/11/05 | ||

|

||

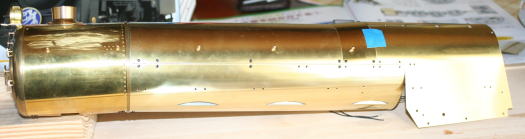

| ボイラー部の塗装にかかりました。 有機溶剤の臭いがきつく、扇風機で風を入替えて作業をしています。 右の写真はボイラー部を仰向けにして吹き付けたところです。 乾いたら上側に吹き付けます。 66回で取り付けたデフレクターのツバメマークの縁をマスキングしようと思ったのですが、不透明のテープで細部が見えず、カッターがよく切れず、めんどくさいので黒く塗った後でツバメマークを白ペンキで塗ることにしました。 |

||

| 09/10/22 | ||

|

||

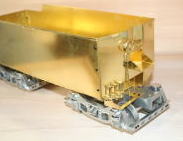

| 隔週で部品が来るわけでなく、暇な時間があるときだけの塗装で、なかなかはかどりません。 これからの塗装は缶入りスプレーでの拭き付けですから、周りが汚れないようにダンボールで囲いを作り、まず、炭水車を塗ることにしました。 プライマーという、金属と塗料が強く結びつくものを拭き付け、乾燥したら黒塗料を吹き付けます。 この写真は、炭水車を仰向けにし、台車を外して吹き付けたところです。 塗り立てだからつやがありますが、乾くとつや消しです。 これからボイラー部に取りかかりますが、あちこちにマスキングテープを貼るところがあり、まだまだしばらくかかりそうです。 |

||

| 09/09/21 | ||

|

||

| 塗装をしています。 上の写真は動輪のある主台枠を仰向けにしているところです。 本物の蒸気機関車はペンキや煤や油で真っ黒でしょうが、これは模型なので、クランクを白にしました。 ボイラー部や炭水車は黒色スプレーで塗装するつもりですが、ここは色分けのため筆で塗りました。 ひと筆では色がつかず、ムラになるので何度も重ね塗りをしました。 筆跡の凸凹がありますが、実物もペンキを刷毛で塗ればこんなだろうと思うことにしています。 色が付かなければならないところに付いていなかったり、付いてはいけないところに付いてしまったり、なかなか大変です。 クランクの芯になるあたりを赤にしようと思っています。 ボイラーと炭水車の塗装はこれからです。 |

||

| 09/08/16 第100回 | ||

|

||

|

||

|

||

| いよいよ最終回を迎えました。 動輪のある主台枠、ボイラー、テンダー(炭水車)の3つのかたまりに分かれていたものを1つにまとめました。テンダーには、乗せる石炭も届いているのですが、石炭を送るスクリューが見える方が良いので取り付けていません。 カンテラのような赤い窓のついた手提げにも使えるようなテールランプも付けているのですが写真ではよく分かりませんね。 まだ電池を入れていないので動輪を動かしていませんが、モーターの軸を指で回すと動輪がゆっくり回ります。 この後は、時間をかけて塗装をします。はみ出した接着剤や指紋を拭取り、塗りたくない回転部分や他の色を塗る部分のマスキング、動輪の裏側などの筆塗りなど、けっこう時間がかかりそうです。 |

||

| 09/08/05 第98回 第99回 | ||

|

||

| 第98号で、逆転機や動輪部分とテンダー(炭水車)をつなぐ部品、火室を赤く光らせて石炭が燃えている雰囲気を出すLEDなどを取り付け、第99号で連結器を取り付けました。 小さな部品だから、組み立てた私にはもちろん分かりますが、パッと見てどこがどうなったというのが分かりにくそうだから省略して、今しかできない機関車の先頭につけた連結器と、テンダーの後ろにつけた連結器を線路の上でつないでみました。 部品は可動式で、左の写真は近づいたとき、右の写真はつながったときのものです。 今では考えられませんが、子どものころ線路で遊んでいて、貨車の連結器のバーを持ち上げると重い鉄の塊が上がって連結器が開き、別の貨車とつながるときは鉄の塊がガチャンと落ちてつながる仕組みをよく見たものです。 蒸気弁の開け閉めや、ホースの連結の仕組みも知っています。 |

||

| 09/07/26 第96回 第97回 | ||

|

||

|

||

| 第96回でモーターの動力を第3動輪に伝えるギヤボックスと、火室の下につく台車を取り付けました。 第97回でブレーキを取り付けました。 下の写真は仰向けで作業をしたときのものです。 96回と97回と、どちらの作業も狭い場所で、ピンセットやラジオペンチでナットをつまみ、ビスをドライバにくっつけて刺し込み、何度も落としてイライラしながらの作業で、ようやく締まったらホッと解放できる作業の連続でした。 一部、動かさないところのネジ止めを内緒ですが接着剤で留めました。(マニュアルには「外から見えにくい ということは取り付けにくい 省略しても良い」と書いてある部分です) |

||

| 09/07/14 第94回 第95回 | ||

|

||

| 術後のケアとリハビリ付き添いと、自宅に帰っての食事や植木の水遣り、妻が戻ったときの勝手口段差解消ブロック設置、掃除洗濯など家事の大変さを感じながら、1週間前には入荷していたのに置いたままになっていました。 第94回は機関車の動輪の位置にローラーを設置して動輪を回転させる仕組みです。 第95回で動輪を回転させるためのモーターを、火室の下の灰箱の中に組み込みました。仕上げたらおそらく外からは見えないと思います。 手前の台車は後で灰箱の下に取り付けるものです。 |

||

| 09/06/22 第92回 第93回 | ||

|

||

| C62と関係のない話ですが、今、妻が人工股関節置換手術を終え、術後のケアとリハビリで入院しています。私は付き添いをしており、自分だけが楽しんでよいかと思いながら、暇を見つけて取り組みました。 第92号と93号で道床を作りました。バラストを敷き、枕木を置き、犬釘に代わる固定部品をつけ、レールを組み込みました。中央部のレールのないところはC62の動輪が来るところで、模型として動輪を回すためのローラーがつく予定です。 100回で完成予定ですので、あとわずかになりました。 別注で黒色塗装の準備も進んでいます。 |

||

| 09/06/10 第90回 第91回 | ||

|

||

| 第90回でスイッチ類を組み込みました。 電池ボックスは飾り台の裏に組み込んでも良いし、外に出したままでも良いということで、電池交換のことを考えて、外に置くことにしました。 第91回では汽笛の音や走行音、モーター制御などをするジェネレーターを取り付けました。中身はブラックボックスで、機能すれば良いものです。 |

||

| 09/05/27 第88回 第89回 | ||

|

||

|

||

| 第88回で飾り台に天板を取り付けました。(上の写真) 第89回で飾り台の裏側にスピーカーを取り付けました。(下の写真) この後でスピーカーにボックスカバーを取り付けて今回は完成です。 |

||

| 09/05/15 第86回 第87回 | ||

|

||

| 第86,87回で飾り台フレームを組み立てました。 実は、部品の1つがうまく組み立てられなくて、よく見ると、パーツを横に置いたとき2つのネジ穴が垂直になっているはずが斜めになっていて、ディアゴスティーニに電話をしたら、すぐに正規部品を送ってくれました。 組み立てたものが手前で、後ろはこれまで組み立てた各部品です。 あっ!飾り台フレームは奥側が正面ですね。ま、いいか |

||

| 09/04/30 第84回 第85回 | ||

|

||

| 第84回でテンダーの上板を取り付けました。ストーカーのスクリューが隠れてしまいます。実際にはここに石炭があります。後の回で石炭も付けるようですが、取り外しができて、この状態を見ることはできるようです。 第85回は驚きました。仕上がったときの飾り台フレームの一部でした。 今までに組み立てたものは、動輪関連、ボイラー関連、炭水車関連の3ブロックと、取り付けていない火室下の台車があり、まだつながっていません。 飾り台を先に作ってレールなどの準備をして、機関車に戻るようです。 シリーズとは別に黒色塗装のセットを注文しました。 私にとってはかなり高価でしたが、いよいよ大詰めです。 |

||

| 09/04/15 第82回 第83回 | ||

|

||

| 第82回でテンダー(炭水車)の水槽ハッチ周辺を組み立てました。 第83回で水槽ハッチの上に重油タンクを組み立てて、テンダーに取り付けました。重油の高カロリーが速く水蒸気を作ることができたようです。この写真は上から見たところで、分かりにくいのですが、テンダー後部(写真で右側)のかまぼこ状のタンクです。 左側のらせんはストーカーです。 忍び寄るストーカーは stalker ボイラーに石炭を自動的に送るストーカーは stoker です。 |

||

| 09/04/01 第80回 第81回 | ||

|

||

| 左の写真は第80回でテンダーの下部にブレーキシリンダを取り付けたところです。作業をしやすくするため前側の台車を取り外し、仰向けにしたものです。給水コックや手ブレーキも取り付けました。中の写真がその様子です。 第81回でテンダー後ろにはしごや連結機のための開放てこなどを取り付けました。 |

||

| 09/03/19 第78回 第79回 | ||

|

||

| 第78回で台車に車輪を取り付けました。 板バネはアルミ合金で形だけですが、車軸に組み込んだコイルスプリングはちゃんとバネです。 もちろん車輪はスムーズに回転します。 第79回で台車をテンダーに取り付けました。 写真の左側が後ろです。右側の台車の向きを少し右に振ってみました。つまりカーブに対応できるということです。 テンダーの下にパイプが見えていますが、ブレーキのための圧縮空気を後ろの列車に送るパイプだと思います。 |

||

| 09/03/05 第76回 第77回 | ||

|

||

| 第76回と77回はテンダー台車を組立ました。前用と後ろ用で、構造的には全く同じものです。 次回で車輪を組み込むようです。 |

||

| 09/02/20 第74回 第75回 | ||

|

||

| 第74回でテンダー(炭水車)前妻に石炭取り出し口や扉を組み込み、テンダーに取り付けました。 大きな箱ができました。 第75回で底にフレームを組み立てました。右の写真はテンダーを仰向けに置いたものです。 前後のアルミのフレームには台車を組み込むことになると思います。 |

||

| 09/02/04 第72回 第73回 | ||

|

||

| 前回の第71回でテンダー(炭水車)の左側、今回の第72回で右側の縁取りを接着し、第73回でテンダーの底に左右と後妻を組み立てて、外枠ができました。 71回と72回でボイラー横のサイドバー(手すり)を取り付けましたが、写真では目立たないので省略します。 |

||

| 09/01/19 第70回 第71回 | ||

|

||

| 第70回で従台車に車輪を組み込みました。車輪はスムーズに回転します。しかし、最終出来上がりの写真を見るとプラスチックケースの中に納まっており、動かすことはできないようで残念な気もします。 第71回から、いよいよ「テンダー」の組み立てです。テンダーとは「炭水車」のことです。 しかし、今回の作業量は少ないので、来週号とあわせてやることにしました。 |

||

| 09/01/08 第68回 第69回 | ||

|

||

| 従台車は、第20号あたりから組み立てた「先台車」、第26回あたりから組み立てた「動輪」に続く、ちょうどボイラーの火室と機関士室の下にある台車です。部品として組み立てているので、全体像は見えていません。 第68回で、板ばねと荷重を平均にかけるためのイコライザーを組み込みました。 第69回で、内側の板を取り付けると中が見えなくなるので、2枚の写真にしました。 結構、手が込んでいます。 |

||

| 08/12/17 第66回 第67回 | ||

|

||

| 第66回で右側デフレクターを取り付けました。前回見えなかった補強用のフレームが見えます。 第67回で機関士室の下に取り付けられる従台車の組立が始まりました。今回は枠だけで、置いたままだからピントがあっていません。次回でスプリングなどを組み立てることになります。 |

||

| 08/12/04 第64回 第65回 | ||

|

||

| 第64回が右側の写真で、ストーカー安全弁や屋根の吊り下げフックを取り付けました。 第65回が左側の写真で、左側デフレクターを取り付けました。裏側が見えないのですが、格子状のフレームが貼り付けてあります。 |

||

| 08/11/23 第62回 第63回 | ||

|

||

| 第62回で機関士室の下に石炭を供給するストーカーエンジンと分配箱を取り付け、第63号でキャブの屋根を取り付けました。この屋根は、実物ではないことですが、雨樋を利用してスライドさせ、キャブの中を外から見ることができるようになっています。 |

||

| 08/11/05 第60回 第61回 | ||

|

||

| 第60回でキャブ後妻とルーフピラーを取り付け、第61回ではしごなどの部品を取り付けました。 マニュアルにはないのですが、将来、黒い塗料を吹き付けるとしたら、真鍮の色を残したいところがあるので、そこをセロテープでくるんだり、粘着テープを丸く切ったりしてカバーをしておきました。これが役に立つか邪魔になるかはまだわかりません。 |

||

| 08/10/23 第58回 第59回 | ||

|

||

| 第58回でキャブ右側板を取り付けました。 第59回でキャブへの機関士が乗降する左右のドア縁取りを接着しました。(この写真では見えません)。それと、近いうちに取り付ける屋根の補強具にキャブ・ランプを接着しました。 屋根をつけたら見えにくくなると思いますが、左側が機関士で、右側が機関助手です。ボイラー内の水をチェックするのが機関助手の役目で、54号で取り付けた給水ポンプと45号で取り付けた注水器が機関助手の前にあるのです。 |

||

| 08/10/10 第56回 第57回 | ||

|

||

| 第56回で運転席のパーツを組み立てました。左側が機関士席で、前に逆転機脚台、右にブレーキ脚台、中央に火室に石炭を送るストーカー、右に機関士助手シートを取り付けました。 以前の第45、46号で取り付けた蒸気圧を調節する加減弁テコや水面計、バルブハンドルなども見えています。 第57回でキャブ左側板を組み立てました。窓がスライドするようにできています。 |

||

| 08/09/25 第54回 第55回 | ||

|

||

| 私は車や動物を描くとき、左側が前になるように描く習性がありますが、この写真は右側が前になっています。 第54回は「給水ポンプ」を取り付けました。前回、左側にコンプレッサーを取り付けたとき、右側もてっきり同じコンプレッサーと思っていたのに、形も機能も違う「給水ポンプ」とは知りませんでした。子どものころ、普通に見ていた蒸気機関車がこんな仕組みだったとは気付きませんでした。 第55回から運転室です。床を取り付けました。 |

||

| 08/09/12 第52回 第53回 | ||

|

||

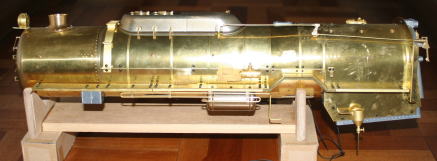

| 作り始めて1年が経過しました。 ボイラーにいろんな部品が組み込まれて作業台の長さが合わなくなったので、作り替えました。この写真には写っていません。 第52回は右側エアタンクの取り付けで、向こう側だから見えません。 第53回で左側コンプレッサーを取り付けました。 |

||

| 08/08/25 第50回 第51回 | ||

|

||

| 第50回は右側ランニングボードの取り付けで、向こう側だから見えません。 第51回で左側エアタンクと冷却パイプを取り付けました。ランニングボードが凸型になったところにまだ組み立てていないコンプレッサーがあって、ここで圧縮して高温になった空気をトロンボーンのような冷却パイプで冷やしてエアタンクに溜めておくのだと思います。 いい加減につくったボイラー作業台の長さが、運よくサイズが合って、うまく置くことができます。 |

||

| 08/08/11 第48回 第49回 | ||

|

||

| 第48回でボイラーベルト後ろ2本と左後ろランニングボードを取り付けました。 第49回は右前ランニングボードを取り付けましたが、この写真では奧側で見えません。 部品が外回りに増えたので、作業台の上で簡単には置けません。 |

||

| 08/07/27 第46回 第47回 | ||

|

||

| 第46回でキャブ前妻(運転席の前窓)と加減弁のクランク、ロッド、加減弁てこハンドルを取り付けました。クランクは動くようにできていますが、作動はしないので接着剤で固定しました。 第47号でボイラーの左前ランニングボードを取り付けました。 |

||

| 08/07/15 第44回 第45回 | ||

|

||

| 火室の補強とバックプレートを取り付け、ボイラー室とつなぎました。 火室のバックプレートには、石炭投入口をはじめ、バルブハンドルや水面計、注水器、蒸気分配器などを取り付けました。 「ここに、こんなものがあるのか」初めて知ることばかりです。 |

||

| 08/07/02 第42回 第43回 | ||

|

||

| ボイラーが丸くて作業が不安定だったので、板切れで台を作りました。 第42回ではタービン発電機や動力逆転機、第43回ではずっしり感のある火室下部、泥溜め、配水管、揺りシリンダ、吹出し弁などを取り付けました。 揺りシリンダは、火室に石炭を入れて燃やしたときできる燃えカスを底の火格子を揺らせて落とす機械です。この模型では動きませんが、説明を読みながら作っていると、仕組みが分かって面白いです。 |

||

| 08/06/17 第40回 第41回 | ||

|

||

| 第40回でドームに砂撒き管、加減弁てこ、汽笛を取り付け、第41回でドームに砂箱を取り付け、このドームをボイラーの上に固定しました。 ドームの中にスリップ防止のための砂が入っていることは知識として知っていましたが、砂箱がバケツのような形で取り付けられていることは、下から見上げるだけでは分かりませんでした。 それと、ボイラーステップという階段を取り付けました。 |

||

| 08/05/20 第38回 第39回 | ||

|

||

| 前回作成した左側火室に今回の右側火室をつなぎました。ここら辺りに将来モーターが入るようで、ネジなどでの固定はしていません。 写真は仮止めして撮影したものです。 第39回ではボイラーバンドを取り付けました。 バンドの位置を物差しで測って、平行になるように注意して締め付けました。 |

||

| 08/05/20 第36回 第37回 | ||

|

||

| 第36回では、ボイラーと火室の接続部(ボイラーテーパー)を取り付け、第37回で火室の左側を組み立てました。 次回で火室の右側を組み立てて取り付けるのだと思いますが、粘着テープで仮止めした写真です。 この時点でおよそ40cmです。 |

||

| 08/05/07 第34回 第35回 | ||

|

||

| ボイラーの組立です。第34回の下半分にはホイールカバーを接着し、第35回の上半分にはハンドレールノブを取り付けて、第33回で組み立てた煙室胴と接続しました。 筒を後ろから撮影してので分かりにくいのですが、動輪の上になるホイールカバーが見えています。 台車の上に乗せるとかなり雰囲気が出ます。きちんと固定してから写真を載せます。 |

||

| 08/04/23 第32回 第33回 | ||

|

|

|

| 第32回は煙室まわりで、煙室扉を締め付ける部品を組み立てました。 内部の仕組みが分かるように爪楊枝で突っ張り棒で支えています。 第33回は組み立てたら見えなくなる反射板などを組み立てました。 リード線は前照灯の電線です。 |

||

| 08/04/09 第30回 第31回 | ||

|

||

| 第30回、31回はイコライザーとサスペンションの取付です。 イコライザーとは、線路の上下の凹凸による荷重を隣り合う2つの動輪にイコールにする装置です。前回までに組み立てた3つの動輪を取外し、1−2動輪間の左右、2−3動輪間の左右で、合わせて4個のイコライザーを取り付け、各動輪のバネと吊りリンクでつなぎました。 再び動輪を組み込み、動輪部分は一応完成のようです。 ブレーキは別の回で付けるのでしょう。 狭いところのネジ締め込みは、老眼にはきつかったです。 この写真は上から見たところで、27回で紹介した実物にはない歯車が見えています。 |

||

| 08/03/26 第28回 第29回 | ||

1.jpg) |

||

| 今回も2回分を一気に組み立てました。「一気に」と言っても小さなネジ止めが多く、部品左右や表裏、上下などがあり、一旦組み立てたものを分解して部品を追加し再組立てをするなど、かなり手こずりました。 第28回でモーションリンクやメインロッドを組立て、第29回で残りのロッド類を組み込み、動力系統が一応でき上がりました。 |

||

| 08/03/12 第26回 第27回 | ||

|

||

| 2週間に1度、2回分を送ってきます。今回は第26回で主動輪(中央)、第27回で第三動輪、昨年10月第4回で組み立てた第一動輪の3つを主台枠に一気に組み込みました。連結棒でつなぐと、3つの動輪が一緒に回転します。ちょっとした感動ものです。 この写真では見えませんが、第三動輪には歯車が付いていて、いずれはこれにモーターを取り付けて「模型」として動輪が回転するようで、本物の蒸気機関車にはない仕組みです。 |

||

| 08/02/29 第24回 第25回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| 第24回はモーションプレートの組立です。ネジを締め付けるだけで、あっという間にできました。 第25号はモーションプレートの取付で、第15回で取り付けたけれど不安定だったスライドバーも固定できました。 ただ、逆転軸腕を固定するネジが、本来ならマイナスドライバー用の溝が切ってあるはずなのに、2本の内1本は溝がないので取り付けられませんでした。早速販売元に電話をしたら親切な対応で、10日以内に部品を送ってくださるようで、安心しました。 全体の重量は意外と重く、台所用の1kg秤では振り切ってしまいます。 |

||

| 08/02/11 第22回 第23回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| 第22回は、21回で組み立てた「先台車揺れ枕」に車輪を組み込み、本体に取り付けました。この写真は取り付けのため仰向けにしています。模型なのに名前のとおり台車が揺れて、線路の曲線に沿うようにできています。 第23回は「後台枠」で、運転室の下あたりになるのでしょうか。 |

||

| 08/01/28 第20回 第21回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| 第20回は「先台車揺れ枕」で、19回で組み立てたものへ左右に揺れる軸の取り付けです。大きな動輪をカーブに沿って引っ張っていく重要な役割を持っているそうです。 第21回は、これに板バネとイコライザーという部品を取り付けました。模型とはいえ、細かな仕組みがあって、感心します。 次回は、先台車の小さい車輪が付くようです。 |

||

| 08/01/18 第18回 第19回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| 第18回はクロスヘッドで、ピストンの往復運動を取り出すところです。 15回で組み立てたスライドバーを左右に動きます。左側を装着し、右側の部品は撮影のため取り付けずに手前に置いています。 第19回は先台車枠で、組み立てには小さいボックスレンチが役立ちました。 本体に取り付ける部品は未だです。 |

||

| 07/12/27 第16回 第17回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| 第16回はシリンダーの前蓋です。17回の部品も一緒に組み立てています。 左の写真はサイドカバーの下の排水弁を接着して固化を待っているところです。12回で届いたブレーキパイプも取り付けました。 右の写真は、サイドカバーを取り付けたところです。ブレーキパイプが見えています。 |

||

| 07/11/28 第12回 | 07/12/15 第13,14,15回 | |

|

|

|

| 第13回の部品として右エンジンが届いたのですが、結構な重量があり、次回左エンジンが来るので、バランスのためこれを待って作業をします。 今回はステップを接着しました。固定のための錘としてナットを乗せています。 ブレーキホースなども来ていますが、接着が固化してからの作業です。 第13,14回で届いた左右のエンジンを取り付け、第15回で届いたスライドバーなどの部品を取り付けました。接着剤で付ける部品もあったので、安定のため吊り下げて固化を待っているところです。 |

||

| 07/11/15 第10回 第11回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| 入荷した台座に、第6、7、8回で作ったフロントデッキを接着しました。 固化するまで、洗濯ピンで固定しています。 第11回は主台枠の組み立てと第10回で組み立てた部品の接続と、煙室胴の中の吐出管の組み立てです。 これをそっと主台枠に乗せてみると、こんな感じです。 |

||

11.jpg) |

||

| |

||

| 07/11/01 第8回 第9回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| 給水温め器は左上の板で覆い、見えなくなるところにも細工を施します。 主台枠の細工はねじ止めだけで簡単でしたが、第4回で作った動輪の取り付け仮止め(後の作業で固定するらしい)が細かい作業でした。 |

||

| 07/10/21 第6回 第7回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| 第6回の写真は作成途中です。手で持っているとずれるので洗濯ピンで固定しました。この後で、ステップなども接着しました。 第7回は裏側から瞬間接着剤で固定しましたが、量が見えず多すぎて、表側に流れ出ました。取り除くのが難しく、強くやってメッキが剥がれてしまいました。 |

||

| 07/10/02 第4回 第5回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| やすり掛けなどに便利なように工作台を作りました。 動輪のクランクにプラモデルで言うバリと同じ金属製品のパーティングラインがあり、これを磨き落とすのに早速役立ちました。 クランクのついた動輪は迫力がありますが、まだ前回までに作ったボイラーの先頭にはつながっていません。 |

||

| 07/09/17 第2回 第3回 | ||

1.jpg) |

1.jpg) |

|

| 精密ドライバー +0 は店にありましたが、精密ボックスレンチが見つからず、ベッセルのHPから探して型番を見つけ、店に注文しました。 支払いは金融機関から自動引き落としの手続きを済ませました。 第2回と第3回は宅配で一緒に届きました。 はみ出た接着剤が指に付き、その手で製品を持つので表面が汚れてしまいます。 傷を付けないように竹串とティッシュペーパーで磨くのが大変です。 |

||

| 07/09/09 第1回組立開始 | ||

|

||